Display Ball: 映像表示可能なボールデバイスの研究

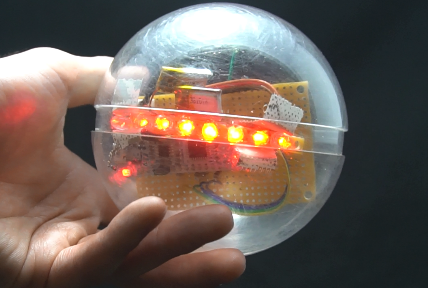

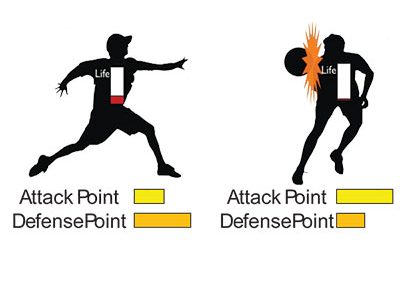

映像表示機能を有するボールはAugmented Sportsにおいて戦略性を拡張した球技スポーツのデザインを可能とする.提案するボールは内部に回転情報を取得するためのセンサを有し,外部表面には映像を表示するためのLED群が取り付けられ,回転状況に応じて特定の方向に映像を表示する構成である.本発表では,回転方向を1軸に固定した状態で映像を表示するシステムの開発について報告し,さらにそのシステムの妥当性について検証を行う. 回転状態において特定の方向に映像を表示するボール型ディスプレイの提案をする.提案するボール型ディスプレイの内部には,慣性センサとマイクロコントローラ(MPU)が組み込まれ,筐体表面にはLED群が取り付けられている.この筐体表面のLED群で表示される映像は内部のMPUにより切替られる.MPUは慣性センサより取得した値からボールの回転状況を捉え,この情報を元にボール表面のLED群を切替え,左図のように特定の方向に映像を表示するシステムを提案する. このように特定の方向に映像を表示することができるボール型ディスプレイの応用先としてはAugmented Sportsやスポーツトレーニングを想定している.例えばAugmented Dodgeballではセンサを内蔵したボールやヘルメット型の装置を利用してドッジボールのルールを拡張している.このようにスポーツやトレーニングにおいてセンシングやディスプレイ機能を持つボールを導入することにより,ルールやトレーニングメニュー等の設計自由度を高めることが期待される. Publications: 大久保 賢、佐藤 俊樹、野嶋 琢也: 映像表示機能を有するボールの提案,第21回日本バーチャルリアリティ学会大会予稿集, 31C-03,2016.

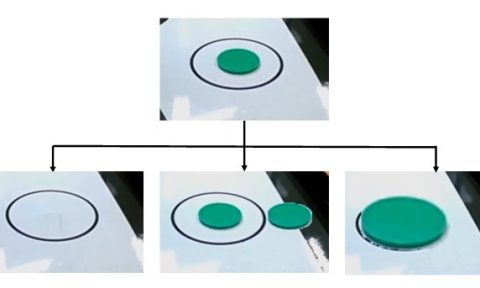

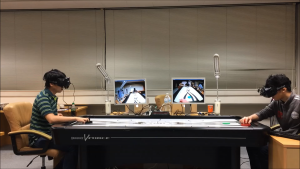

エアホッケーはスピード感のあるゲーム展開が魅力の一つであるが,素早い動作が求められるため子供や高齢者がプレイするにはやや難しい.そこで本研究では,ビデオシースルー型のHMDを用いてパックが消える,増える,大きくなるなど様々なエフェクトを適用することでエアホッケーを拡張した.この拡張的効果によりパックスピードを落としつつも,エアホッケーを楽しむことができるようなシステム,Augmented Air Hockeyを提案する.

エアホッケーはスピード感のあるゲーム展開が魅力の一つであるが,素早い動作が求められるため子供や高齢者がプレイするにはやや難しい.そこで本研究では,ビデオシースルー型のHMDを用いてパックが消える,増える,大きくなるなど様々なエフェクトを適用することでエアホッケーを拡張した.この拡張的効果によりパックスピードを落としつつも,エアホッケーを楽しむことができるようなシステム,Augmented Air Hockeyを提案する.

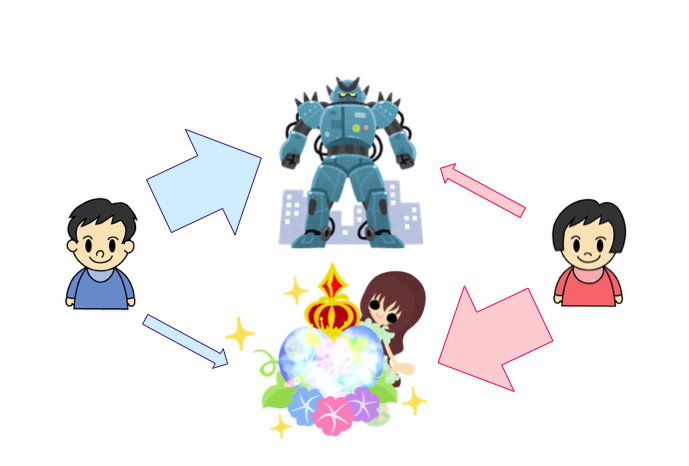

歴史的に見てSTEM分野に女性はとても少ない.川村らの研究によれば,いわゆる理科離れは中学生くらいの年代の物理科目に対する拒否感という形で顕著に表れており,小学生の間では理科離れはそれほど目立っていないことが判明している[1].村松は女子学生の技術やものづくりに対する興味関心を高めるために進路を考え始める中学生段階やさらにはその前段の小学生段階における啓発活動が有効であると主張している [2].小学校における授業の中で,エンジニアリング領域に最も近いのは理科と図画工作である.そこで本研究では,授業で扱いやすく女子が好む要素が伴う素材という点を重視した女子児童のための初期技術教育基本ツールの開発を目指す.

歴史的に見てSTEM分野に女性はとても少ない.川村らの研究によれば,いわゆる理科離れは中学生くらいの年代の物理科目に対する拒否感という形で顕著に表れており,小学生の間では理科離れはそれほど目立っていないことが判明している[1].村松は女子学生の技術やものづくりに対する興味関心を高めるために進路を考え始める中学生段階やさらにはその前段の小学生段階における啓発活動が有効であると主張している [2].小学校における授業の中で,エンジニアリング領域に最も近いのは理科と図画工作である.そこで本研究では,授業で扱いやすく女子が好む要素が伴う素材という点を重視した女子児童のための初期技術教育基本ツールの開発を目指す.

スポーツにおいて応援は,観客と選手の間で許された数少ないインタラクション手法である.従来は音声による応援が主流であったが,例えばブラインドスポーツでは応援音声が試合進行の妨げになるなど,必ずしも常に応援が許されているわけではない.本研究ではまずブラインドサッカーを対象として,選手とサポーターの間での応援支援を可能にする,非音声応援支援ウェアラブルシステムについて報告する.

スポーツにおいて応援は,観客と選手の間で許された数少ないインタラクション手法である.従来は音声による応援が主流であったが,例えばブラインドスポーツでは応援音声が試合進行の妨げになるなど,必ずしも常に応援が許されているわけではない.本研究ではまずブラインドサッカーを対象として,選手とサポーターの間での応援支援を可能にする,非音声応援支援ウェアラブルシステムについて報告する.